C’est avec un immense plaisir que l’équipe du projet JADE vous annonce la publication de l’article peut-être le plus important du projet à ce stade, qui constitue la 2ème partie de l’étude statistique d’ensemble consacrée à l’étude du contentieux des élections législatives (v. cet article précédent du blog du droit électoral). Nous vous rappellons que vous pouvez trouver tous les résultats et graphiques en ligne sur le site internet du projet : https://jade.univ-grenoble-alpes.fr/.

Rambaud R., C. Bligny, F. Letué, M.-J. Martinez, S. Cottin, J.-P. Camby, G. Prunier, D. Girard, A. Hafsaoui, K. Deschamps, « Projet Justice algorithmique des élections (JADE) : une analyse statistique de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux élections législatives (4 oct. 1958 – 1er avril 2024), Partie 2/2, Sincérité du scrutin et critère de l’écart de voix, Revue française de droit constitutionnel, n°141, mars 2025.

Cet article est désormais disponible sur CAIRN en suivant le lien ici : Projet Justice algorithmique des élections (JADE) : une analyse statistique de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux élections législatives (4 oct. 1958 – 1er avril 2024) | Cairn.info

Par ailleurs, et jusqu’au 9 mai 2025, CAIRN permet un accès libre à cet article en suivant le lien suivant : https://shs.cairn.info/tap-dlp2bf03rt9xr

Cet article vient trancher l’une des controverses les plus importantes du contentieux électoral : celle de la notion de sincérité du scrutin et de l’un des principaux critères de celle-ci, le critère de l’écart de voix.

Ce critère est-il rationnel ou non ? Scientifique ou arbitraire ?

Pour une partie de la doctrine française, la rationalité du critère de l’écart de voix n’est pas évidente. Ainsi Jacques Robert, ancien professeur de droit et membre du Conseil constitutionnel, écrivant dans son ouvrage retraçant son expérience au Conseil constitutionnel publié en 2000 : « Qu’est-ce d’ailleurs qu’un faible écart de voix ? Faible par rapport à quoi ? A l’importance du corps électoral ? A la nature de la fraude ? A la fragilité supposée de l’électeur ? Au nombre des « faux » électeurs ? Ainsi se nouent les destins des élus. Certains perdurent. D’autres sont frappés. Où sont les bons ? Où sont les mauvais ? A Dieu de reconnaître les siens ? » (J. Robert, La garde de la République, Plon, 2000, p. 154 et s. et s. pp. 160-161). Bernard Maligner, dans deux études de 2013, s’est attelé à la question de savoir ce qu’est un faible écart de voix dans la jurisprudence électorale du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat. Il en déduisait qu’il était difficile de trouver une rationalité exacte à la règle de l’écart de voix en contentieux électoral (B. Maligner, « Qu’est-ce qu’un faible écart de voix dans la jurisprudence récente du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel ? », in C. Boutayeb (dir.), La Constitution, l’Europe et le droit, Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Masclet, Publ. de la Sorbonne, 2013, p. 298 ; « Le Conseil constitutionnel, juge des opérations et des finances électorales », in Le Conseil constitutionnel, juge électoral, Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 41, oct. 2013).

Plus grave encore, un travail, peu connu en France, d’analyse économique de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d’élections législatives interroge quant à ses résultats. Cet article rédigé par Raphaël Franck, publié en anglais dans la revue American Law and Economics Review en 2010 conclut, en se fondant sur une base de données inédite construite par l’auteur lui-même, que les facteurs non-politiques et notamment l’écart de voix entre les candidats n’expliquent guère la solution du Conseil constitutionnel dans le contentieux des élections législatives, quoi qu’ils écrivent. Le comportement des juges serait en réalité gouverné plutôt par des considérations politiques, marquées au demeurant par une sévérité accrue contre les candidats d’extrême-droite (R. Franck, Judicial independence and the validity of controverted elections, American Law and Economics Review, 12(2), 394-422, 2010). Cet auteur est désormais parfois cité dans la littérature juridique ultra-critique vis-à-vis du Conseil constitutionnel.

Pour d’autres auteurs au contraire, une rationalité du contentieux électoral peut être constatée, ainsi de Guy Prunier (G. Prunier, « Résultats « tangents » et contentieux électoral », LPA 10 déc. 2003, n° PA200324603, p. 8) et Romain Rambaud (R. Rambaud, « Les « lois » de l’écart de voix », AJDA 2020. 1596), tous deux co-auteurs de la présente étude. Cette dernière confirme leurs résultats précédents, en étant fondée sur une méthodologie juridique, informatique et statistique particulièrement robuste. Sur ce point, les travaux d’économie du droit précités semblent affectés d’au moins d’une erreur majeure. En effet, l’auteur n’analyse que l’écart de voix entre les deux candidats de tête au 2nd tour alors qu’en contentieux électoral des élections législatives, il est courant qu’une élection soit annulée en raison non de l’écart de voix entre le 1er et le 2ème candidats au 2nd tour, mais de l’écart de voix entre le 2ème et le 3ème candidats au 1er tour, en raison des règles spécifiques de repêchage en cas de forte abstention prévues par l’article L. 162 du code électoral.

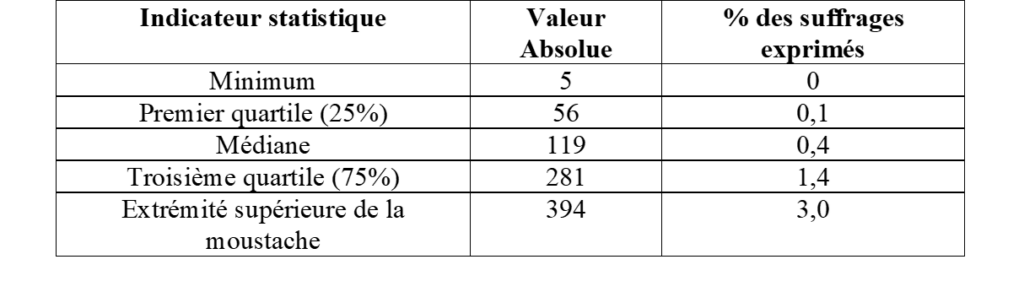

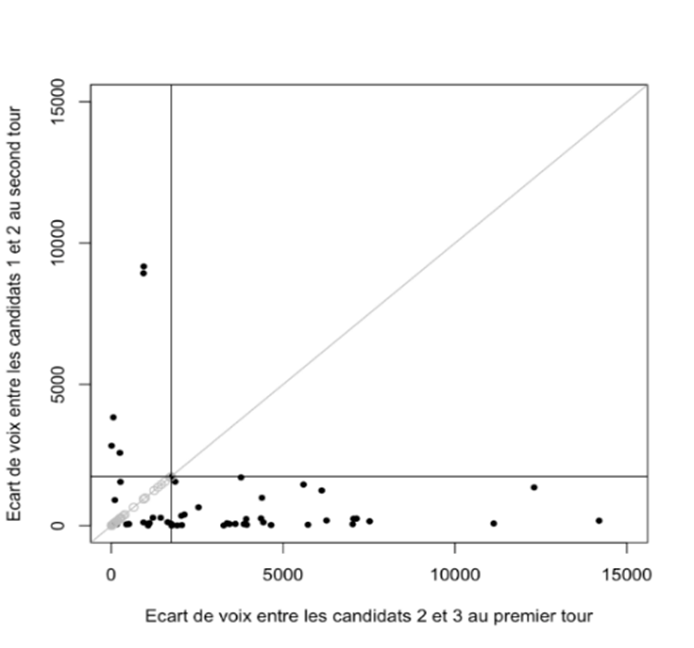

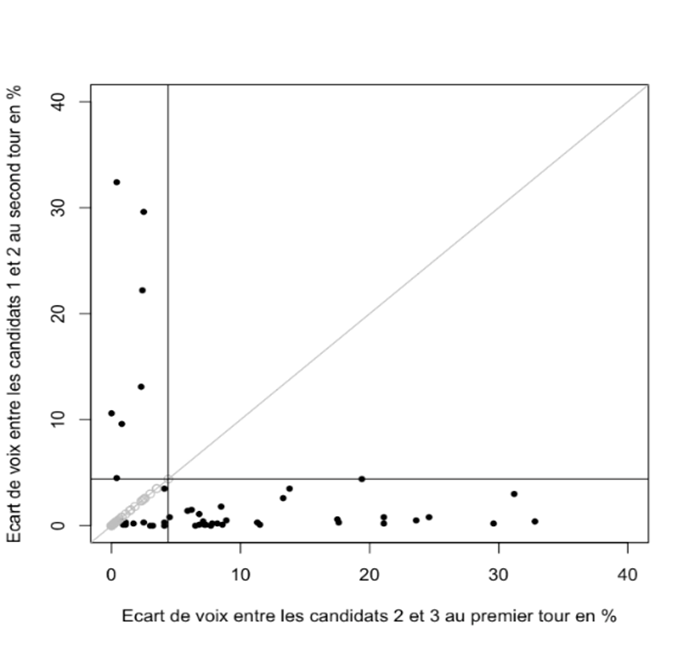

A rebours de ce résultat, le projet JADE démontre, statistiquement, que le juge électoral utilise rationnellement ce critère de l’écart de voix dans l’examen de la sincérité du scrutin. On démontre ainsi que l’analyse confirme sauf exceptions justifiables une notion d’écart de voix faible soit vis-à-vis des éléments déterminants de l’acquisition de l’élection au premier tour quand c’est le cas (majorité absolue des suffrages, quart des électeurs inscrits), soit entre les candidats 2 et 3 du 1er tour soit entre les candidats 1 et 2 du 2nd tour, et par conséquent la prise en compte effective du critère de l’écart de voix par le juge électoral. Ceci étant démontré, il est possible ensuite d’analyser plus en détail l’écart de voix pertinent en sélectionnant la plus petite de ces deux valeurs pour démontrer qu’il existe en effet un écart de voix en général « faible », et à quel niveau. On constate que les écarts de voix pris en compte par le juge sont effectivement faibles : la moitié des décisions ont un écart de voix inférieur ou égal à 119 voix ou 0,4 % des suffrages exprimés, les trois quarts des décisions ont un écart de voix inférieur ou égal à 281 ou 1,4 % des suffrages exprimés.

Le juge est au demeurant devenu de plus en plus sévère en admettant un écart de voix de plus en plus strict : à partir de 2002, sauf exceptions parfaitement explicables, toutes les annulations ont au moins un écart de voix entre les candidats 2 et 3 du tour 1 ou entre les candidats 1 et 2 du tour 2 inférieur ou égal à 279. Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser très facilement ces résultats, en nombre de voix absolues ou en pourcentage de suffrages exprimés.

La controverse sur la rationalité de l’écart de voix se trouve donc aujourd’hui résolue… en tout cas selon les auteurs de l’étude ! Et ce n’était pas là le moindre des objectifs scientifiques du projet JADE.

Romain Rambaud