Chères lectrices et chers lecteurs,

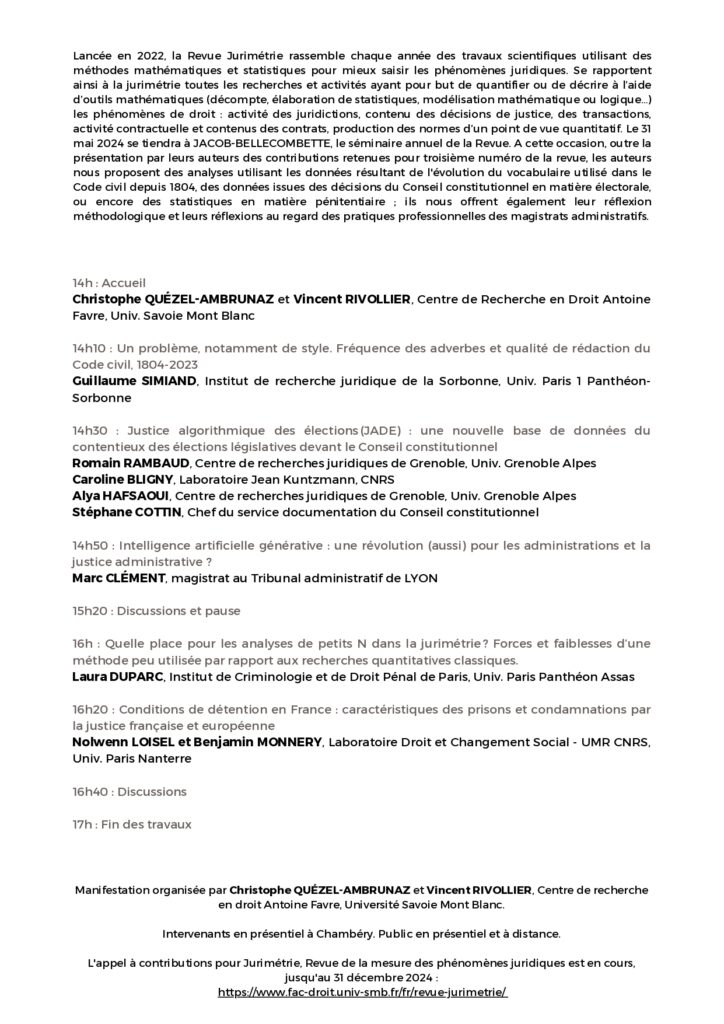

Après la présentation du projet JADE à Aix-en-Provence vendredi 24 mai, c’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons une nouvelle présentation du projet JADE, à Chambéry vendredi 31 mai, cette fois dans le cadre du séminaire de la revue Jurimétrie, dont vous trouverez le programme ci-dessous.

L’ambition scientifique de la revue Jurimétrie est la suivante :

Le terme de jurimétrie permet de rassembler un grand nombre de travaux scientifiques déjà existant ou en gestation utilisant des méthodes mathématiques et statistiques pour mieux saisir les phénomènes juridiques. Les applications de ces méthodes peuvent être très variées, en termes de champ d’application (branche du droit ou contentieux étudié), du « processus » en cause (légistique, pratique juridique ou administrative hors contentieux, phase précontentieuse, contentieuse, exécution des décisions) ou de matériau pris en compte (décisions de justice, contrats, transactions, logiciel de gestion de la justice).

Se rapportent ainsi à la jurimétrie toutes les recherches et activités ayant pour but de quantifier ou de décrire à l’aide d’outils mathématiques (décompte, élaboration de statistiques, modélisation mathématique ou logique…) les phénomènes de droit (activité des juridictions, contenu des décisions de justice, des transactions, activité contractuelle et contenus des contrats, production des normes d’un point de vue quantitatif).

Jurimétrie, Revue de la mesure des phénomènes juridiques, propose la publication d’articles liés à la jurimétrie, qu’ils en proposent des résultats, ou développent une réflexion sur celle-ci.

Le projet JADE s’est largement appuyé sur les travaux publiés jusqu’ici par la revue Jurimétrie. En effet, il est vrai que la doctrine française a été très sévère à l’encontre de ce qui sera ici qualifié de justice algorithmique, terme que l’on préfère à ceux de « justice prédictive », « justice digitale », « justice algorithmisée » ou « justice numérique ». Cependant, là où le rejet de ces outils est le plus souvent fondée dans la doctrine surtout sur des raisons de principe, une approche concrète de la question, portée notamment par la revue Jurimétrie, reste sans doute la meilleure manière de saisir toutes les potentialités et les limites de cet outil (V., notamment J. Barnier, B. Jeandidier, I. Sayn, « Extraire des informations fiables des décisions de justice dans une perspective prédictive : des obstacles techniques et des obstacles théoriques », Jurimétrie n°1, 2022, p. 89 ; I. Sayn, V. Rivollier (dirs.), « Justice et numérique. Quels (r)apports ? », Les cahiers de jurimétrie, n°1, 2023). C’est dans cette même perspective que se situe le projet de recherche JADE.

L’article proposé et accepté par la revue Jurimétrie est le second du projet JADE. Il s’intitule Justice algorithmique des élections (JADE) : une nouvelle base de données du contentieux des élections parlementaires devant le Conseil constitutionnel, et est co-écrit par Romain Rambaud, Caroline Bligny, Alya Hafsaoui et Stéphane Cottin.

Toutes les dimensions et les résultats du projet JADE (cadre général, construction de la base de données, enrichissement de ces données par différentes techniques impliquant ou non l’IA, traitement statistique descriptif ou prescriptif, algorithmie et aide à la décision, etc.), ne peuvent être réalisés et publiés en une seule fois. Un premier article de cadrage a été publié dans la revue AJDA en 2023 : il en résultait notamment que le travail de JADE s’oriente vers le Conseil constitutionnel plutôt que vers le juge administratif dans un premier temps, pour des raisons juridiques mais aussi informatiques, en raison d’un meilleur état des métadonnées disponibles dans les fichiers XML des jurisprudences du Conseil constitutionnel (R. Rambaud, A. Hafsaoui, C. Bligny, « Une justice algorithmique pour les élections politiques ? », AJDA, 2023, p. 1323) : pour des raisons tenant au mode de scrutin, le projet JADE se concentre tout d’abord sur les élections législatives. Le présent article est la deuxième production publiée du projet JADE et il porte sur un sujet spécifique : la constitution d’une base de données nouvelle et inédite du contentieux des élections parlementaires et notamment législatives devant le Conseil constitutionnel par une équipe de recherche française, communicable aux autres chercheurs et consultable en partie, pour des raisons liées au traitement des données personnelles et quand même cette limitation est regrettée par l’équipe de recherche elle-même, par tous grâce à un dispositif de visualisation en ligne. C’est donc le premier étage de la fusée qui se trouve ainsi construit.

L’explication de la construction et de la diffusion d’une telle base de données, certes inhabituelle dans la littérature doctrinale juridique française, peut nous semble-t-il faire en tant que telle l’objet d’une production scientifique à destination d’un lectorat de juristes, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’il ne faut pas scientifiquement que les juristes restent à l’écart de ce mouvement de quantification de la recherche qui est général : ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, des analyses économiques même valables économétriquement peuvent produire des résultats incorrects dès lors que les prémisses de celles-ci sont incorrectes en droit. Ensuite, parce que la question des données devrait être conçue aujourd’hui comme une problématique propre, avec le mouvement d’informatisation du droit et l’open data des décisions de justice (Lois n° 2016-1321 du 7 oct. 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019) : si la question des bases de données est indispensable en aval pour la recherche et la diffusion du droit auprès du public le plus large possible, il est préférable qu’elle soit davantage pensée en amont, au moment où les juristes élaborent leurs solutions et où les juridictions les produisent, comme l’a déjà établi en matière électorale le projet JADE par la comparaison des bases de données du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel (R. Rambaud, A. Hafsaoui, C. Bligny, « Une justice algorithmique pour les élections politiques ? », AJDA, 2023, p. 1323). C’est là un premier enseignement des travaux en matière de justice algorithmique, qui concerne directement les juristes : ils devraient s’inquiéter dès le départ des besoins informatiques en intégrant en amont les techniques permettant de mieux utiliser leurs travaux en aval ; c’est ainsi par exemple que la Cour de cassation, dans un document de travail, indiquait que la rédaction des décisions de justice devait « favoriser leurs traitements informatiques, dans un contexte marqué par la dématérialisation des procédures » (V., Marianne Cottin, « Vers la standardisation dans la rédaction des décisions de justice ? », in I. Sayn, V. Rivollier (dirs.), « Justice et numérique. Quels (r)apports ? », Les cahiers de jurimétrie », n°1, 2023, p. 147, citant un document de la Cour de cassation, SDER, Normes de saisie de la Cour de cassation, nov. 2012. V., dans le même article la réaction positive de la Legal tech Predictice, E. Haddah Mimoun, « Rédaction des arrêts de la Cour de cassation & justice prédictive, Predictice- blog, avril 2020). Or il existe sur ce point un important travail à réaliser, sollicitant à la fois des juristes, des informaticiens et des acteurs dont l’importance se renforce, les documentalistes juridiques (S. Cottin [dir.], Recherche documentaire juridique. Méthodologie, Bruylant, 2023 ; E. Barthe, Les outils de l’IA pour le droit français, JCP 8 avr. 2019 ; Un blog pour l’informatique juridique, notamment l’article IA en droit : derrière la « hype », la réalité, sur https://precisement.org/blog), alors qu’en parallèle le droit des données et de leur mise à disposition se développe de façon considérable depuis l’entrée en vigueur du RGPD. Enfin, parce que dans toute constitution d’outil d’IA en général et de justice algorithmique en particulier, la constitution d’une base de données, lorsqu’elle n’existe pas déjà, est un préalable fondamental (F. Rouvière, » La justice prédictive, version moderne de la boule de cristal », RTD civ. 2017. 527 ; CE, préc., p. 25). Selon un adage informatique bien connu, garbage in, garbage out : des données erronées en entrée produisent en sortie des résultats erronés. Le pari de la présente contribution est ainsi de montrer qu’il existe un intérêt pour la doctrine juridique de s’intéresser à la question de la constitution des bases de données sur lesquelles ils travaillent ; si cet article porte spécifiquement sur le contentieux des élections législatives devant le Conseil constitutionnel, il pourrait aussi être utile techniquement aux juristes qui souhaiteraient, pour leurs propres besoins de recherche, constituer une base de données inédite.

C’est donc avec un grand plaisir que nous présentons cette publication vendredi prochain à Chambéry dans le cadre du séminaire de Jurimétrie, sur place, par zoom (lien d’inscription ici), avant la publication prévue cet automne !

En espérant vous voir nombreux !

Romain Rambaud